パンフレットを発送する際の注意点と発送方法をまとめました。

パンフレットを発送する機会はありませんか?高校・大学などの学校説明会や企業の新卒採用などでパンフレットをもらう機会も多いでしょう。今回はパンフレットの発送方法をまとめました。 会社や学校で利用するパンフレットの発送方法についてまとめました。

1.パンフレットを発送する上での注意点

最初にパンフレットの発送時の注意点を抑えておきましょう。パンフレット発送時の注意点は以下の3つになります。

- パンフレットが折り曲がらないように梱包する

- 水漏れ対策を入念に

- 衝撃対策も手厚く

パンフレットが折り曲がらないように梱包する

最初に抑えておきたいポイントが パンフレットをそのままの状態で梱包する点です。折り曲げず、曲がりがつかないように梱包するようにしましょう。 学校・会社で利用するパンフレットはお客様が手に取る商品の一つです。そのため、発送中に折り曲がることのないように梱包するようにしましょう。

代表的な梱包方法は 厚紙や段ボール等で挟む・クリアファイルに入れることでパンフレットの折れ曲がりを防ぐことができます。

水漏れ対策を入念に

水漏れや汚損等がないよう丁寧に扱う必要があります。

会社や学校のパンフレットは立派な商品の一つです。そのため、防水対策は確実におこなうようにしましょう。 外装が紙の封筒で梱包している場合、発送中に雨による水濡れや封筒の破損なども十分考えられます。

水漏れ対策として、OPP袋に入れることで水漏れや配送時の汚損を防ぐこともできます。

OPP袋は以下のリンクから購入可能できます。

衝撃対策も手厚く

最後に抑えておきたいポイントが 傷がつかないように衝撃対策も万全の状態で梱包して発送しましょう。パンフレットの表紙や角などが傷ついてクレームなど起こる可能性も十分に考えられます。

仮にトラブルが発生しても、梱包がしっかりしていれば、お客様からの低評価を防ぐことができるかもしれません。

では、キズを防ぐにはどうすればいいでしょうか? 最も確実な梱包方法はプチプチや厚紙などの緩衝材を入れて梱包するようにするといいでしょう。 プチプチは以下のリンクから購入することができます。

これら3点を抑えたうえでどの発送手段がおすすめなのでしょうか?

2.パンフレットの発送はレターパックがおすすめ

最初に結論からお伝えすると、パンフレットを発送する際、一番おススメしたいのがレターパックです。

- 外装材の準備の必要がない

- 郵送物の中で迅速な発送手段の一つ

- 全国一律料金で発送可能

- 全国のコンビニで購入可能

- ポスト投函で発送可能(レターパックプラスは集荷依頼も可能)

- レターパックプラスなら厚さが無制限

labelmake.jpならレターパックの宛名を簡単に効率的に作成することができます!

→ レターパックの宛名作成はこちら

外装材の準備が不要

まず、外装材の準備が不要な点です。先ほど、梱包方法の注意点で紹介したように、パンフレットは衝撃対策をしっかりおこなったうえで発送する必要があります。普通の封筒だと、紙製のため発送時の衝撃にかなり弱い状態ですが、 レターパックに梱包すれば、衝撃対策も加味したうえで梱包できます。

郵送物の配達状況の確認が可能で迅速な発送手段の一つ

次にレターパックは速達と同等レベルの迅速な発送手段の一つです。また、追跡を利用して現在の配送状況も確認できるので、発送時のクレームを防止することにもつながります。実際に、東京都(日本橋郵便局)から沖縄県沖縄市(沖縄美里郵便局)まで発送する場合に発送に何日かかるのか表でまとめてみましたので、確認ください。

| 郵送物の種類 | 午前に差し出し | 午後に差し出し |

|---|---|---|

| 手紙・はがき | 翌日 | 翌々日 |

| 速達 | 翌日午前 | 翌日夕方 |

| レターパックプラス | 翌日午前 | 翌日夕方 |

| ゆうパック | 翌々日午前 | 翌々日午前 |

| ゆうパケット | 5日後 | 5日後 |

お届け日数の目安を調べる場合は[こちら] (https://www.post.japanpost.jp/smt-deli/index.php)から

上の表からもわかる通りレターパックは一番最優先の速達と同じレベルの発送方法であることがわかります。そのため、お客様が迅速に発送を希望される場合もすぐに対応できるでしょう。

配送状況の確認はこちら から

全国一律料金で発送可能

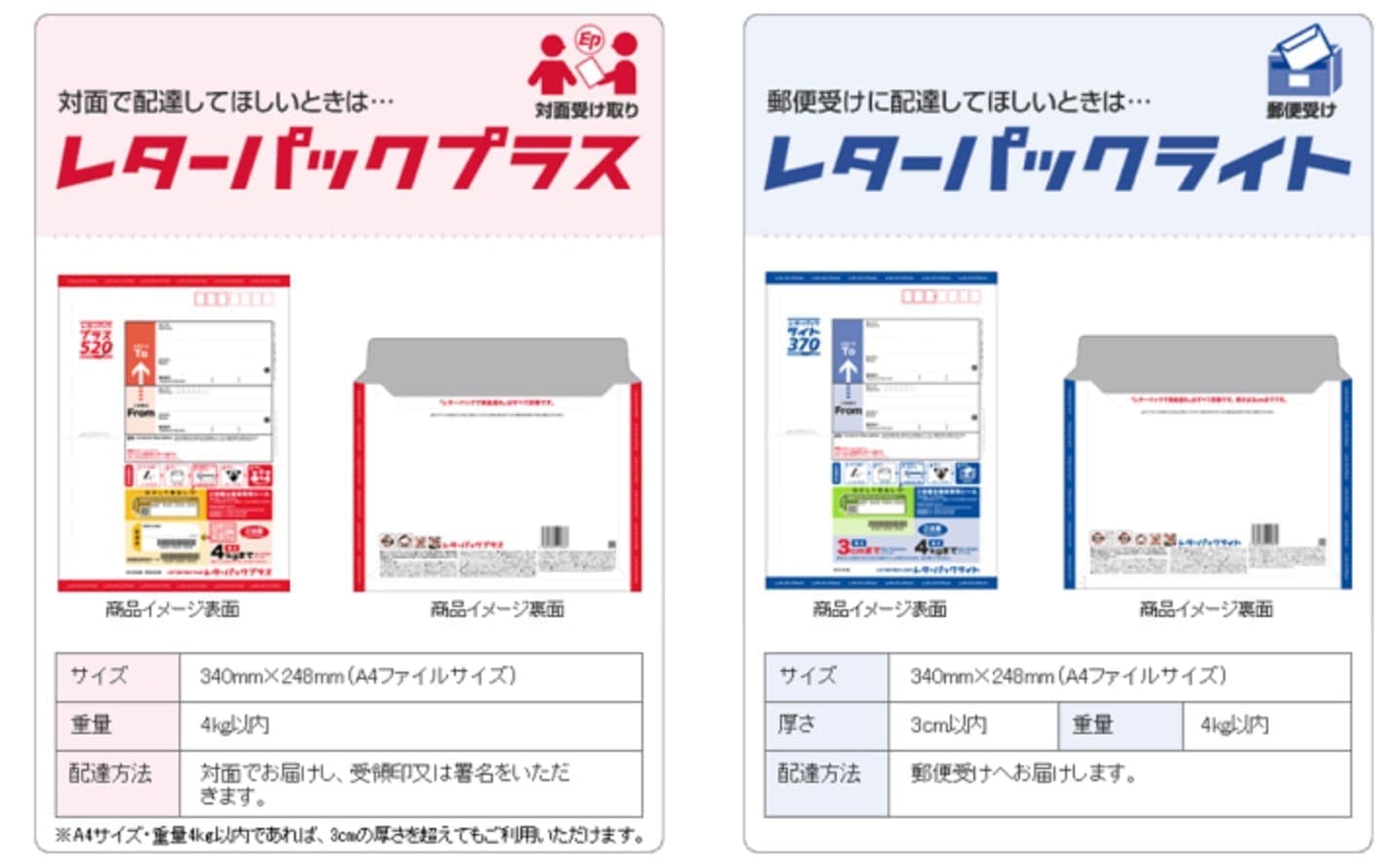

レターパックは全国一律で発送料金が決まっています。レターパックライトは370円・プラスは520円です。 発送する地域によって料金変動がない点も助かりますが、厚さが3cm以内かどうかで判断することができるため、発送時に迷う心配もありません。

全国のコンビニで購入可能

レターパックは全国のコンビニやネットショップでも購入することができます。 予め購入しておいてストックしておくことができるので非常におすすめです。ただし、 現在、コンビニでの購入は切手同様の扱いとなるため、キャッシュレス決済は利用できる店舗が限られている可能性があります。 キャッシュレスで購入したい人は ネットショップか郵便局の窓口で購入することをお勧めします。

郵便局のネットショップは こちら

ポスト投函の発送可能(集荷依頼も可能)

レターパックはポストに投函して発送することもできます。そのため、ポストに投函するだけで24時間発送可能です。また、 レターパック プラス であれば 集荷依頼もできます。 そのため、 電話で事前に 集荷依頼をお願いすることで家から直接発送も可能です。

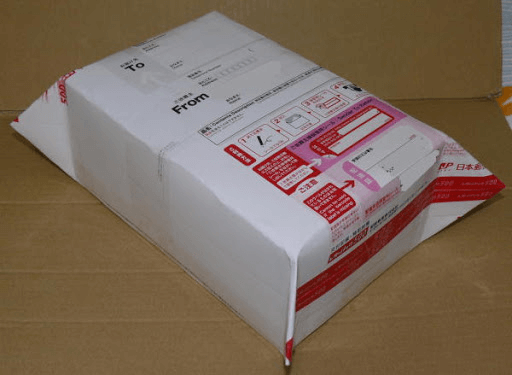

レターパックプラスなら厚さが無制限

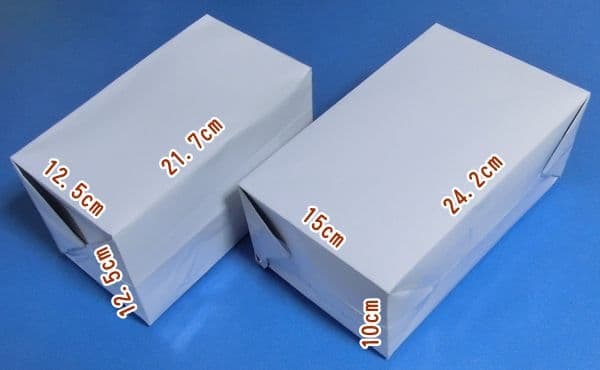

レターパックプラスは厚さの制限がありません。 そのため、写真のように、封筒で箱を作ることもできます。 厚さは 10cm を超えるものも作成可能です。

レターパックは見た目だけ見ると、書類程度しか入れることができないと考えがちですが、工夫次第で大きな荷物も発送することができます。

写真のような箱を作成するための作り方は こちら から

3.レターパックでパンフレットを発送する注意点

パンフレットを発送する際、レターパックを使用する注意点&デメリットもあるので、こちらもきちんと確認していきましょう。

<デメリット>

- 損害賠償なし

- 汚損などに弱い

<注意点>

- 品名は必ず記載

- 使用は1回のみの使い切り

損害賠償なし

レターパックは追跡サービスはついていますが、 発送中の荷物の破損・紛失が起きても、損害賠償がありません。 パンフレットを大量に発送する必要がある場合は定形外郵便や他の発送方法を検討した方がいいでしょう。

汚損・水漏れに弱い

レターパックは紙製のケースになります。厚紙のため、通常の紙製の封筒よりは衝撃に強いですが、雨の日の場合、水漏れの危険性もあります。 水漏れや汚損等のリスクも踏まえた上で梱包してください。

品名は必ず記載

レターパックは安全性確保のため、飛行機では送れないものもあります。 品目が記載されていない場合、陸路での配送となるため、発送先が遠いところに迅速に送りたい場合は品目を必ず記入するようにしましょう。

使用は1回のみの使い切り

宛先不明等で戻ってきた場合、梱包時に封筒が破損してしまった場合も2回目の利用はできません。 宛先を書き間違えた際は交換してもらうことも可能ですが、手数料もかかるためおすすめしません。手書きが苦手な人はパソコンで宛名ラベルを印刷することをおすすめします。

4.損害賠償ありのパンフレットの発送方法

損害賠償が付帯できるサービスでおすすめな発送方法は次の二つです。

- 定形・定形外郵便の書留付き

- ゆうメール

定形・定形外郵便の書留付き

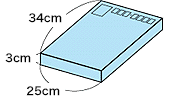

定形外郵便の発送規格は次の通りです。

発送規格は上の写真の通りです。大きめのA4サイズと厚さ3cmと理解しておくといいでしょう。 また、重さごとに以下の料金で設定されています。

| 重量 | 送料 |

|---|---|

| 50g 以内 | 120 円 |

| 100g 以内 | 140 円 |

| 150g 以内 | 210 円 |

| 250g 以内 | 250 円 |

| 500g 以内 | 390 円 |

| 1kg 以内 | 580 円 |

定形郵便・定形外郵便の発送料金はこちら

↑厚さが規格内のサイズを越えるようでしたら、規格外の発送も可能です。詳しくは以下のURLを確認ください。 定形外郵便と聞くと、発送料金の安さだけに目がいきがちですが、パンフレットを発送する際のメリットは書留などの有料オプションサポートをつけることができる点です。 次の表にまとめましたのでご確認ください。

| サービス名 | 追加オプション | 送料 |

|---|---|---|

| 特定記録 | 差し出した記録を残す | 160円 |

| 一般書留 | 荷物の記録+実損額の賠償 | 435円 |

| 簡易書留 | 差出人と配達のみ記録+5万円までの実損額賠償 | 320円 |

出典:郵便局の書留サービス説明はこちら

レターパックなどその他の郵便局のサービスでは、損害賠償保証をつけることができないため、例えば大量にパンフレットを送る際、非常に助かるでしょう

定形外郵便の宛名ラベル作成は以下のリンクから

→定形外郵便の宛名ラベルを作成する(A-one エーワン ラベルシール 12面対応)

→定形外郵便の宛名ラベルを作成する(宛名8面対応)

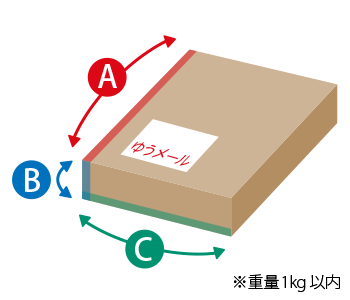

ゆうメールの書留付き

発送する際、注意したいポイントは以下の通りです。

- A=34cm以内,B=3cm以内,C=25cm以内,1kg以内(重さ以外は定形外郵便の発送規格と同様です。 )

- 封筒または袋の納入口などの一部を開く。

- 包装の外部に無色透明の部分を設ける。

- 内容品の見本を郵便局で提示する。

重さごとに以下の料金で設定されています。

| 重量 | 送料 |

|---|---|

| 150g 以内 | 180 円 |

| 250g 以内 | 215 円 |

| 500g 以内 | 310 円 |

| 1kg 以内 | 360 円 |

出典:ゆうメール+書留サービス付与の料金計算はこちら

ゆうメールであれば、中身さえ確認できれば、先ほど紹介した簡易書留等損害賠償サービスを付与することが可能です。

ただし、梱包方法の工夫が不可欠or窓口での発送が必要になるため、時間の手間を欠けたくない場合は、定形外郵便の発送方法か衝撃対策等梱包を丁寧にしたレターパックがいいでしょう。

その他の発送方法も確認したい方はこちらのリンクも確認ください。

→「いらない雑誌やコミックを発送したい!」今日から使えるお手軽発送テクニック」

5.まとめ

ここまでパンフレットの発送方法をまとめました。いかがでしたでしょうか?

- パンフレットの発送は折り曲がりや雨による汚損等を踏まえて注意して梱包する必要がある。

- レターパックは迅速な発送になり、ポスト投函も可能なため、利便性に優れている。

- 損害賠償付きの発送方法でおすすめは定形外郵便

以上です。 レターパックの宛名ラベル作成は以下のリンクから